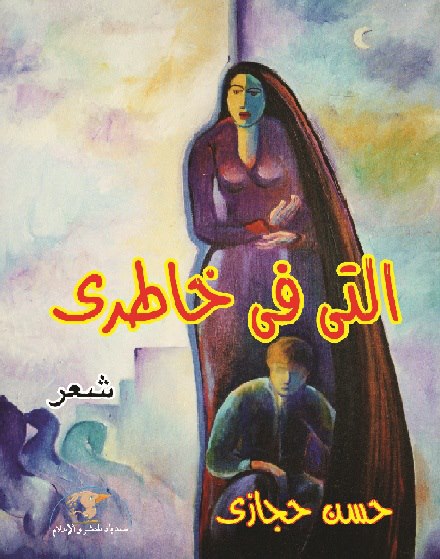

مجموعة التي في خاطري للمترجم والشاعر حسن حجازي دراسة بقلم الدكتور مصطفي عطية

التي في خاطري …مجموعة شعرية للشاعر والمترجم حسن حجازي …تفيض حبا وعذوبة لمصر وحضارتها وتاريخها وشعبها …من العنوان يتضح تناصها مع قصيدة احمد رامي مصر التي في خاطري ..رغم بعد المسافة والفترة الزمنية الطويلة تفصل بينها …المجموعة بصفة عامة ترصد حقبة هامة من تاريخ مصر المعاصر …وتحتفي بانتصارات شهداءنا وتحتفي بصورة واضحة بعودة طابا للوطن الحبيب ..وتضك العديد من النصوص الوجدانية المتميزة مثل قصيدة التقويم وغيرها …المجموعة جديرة بالقراءة وحظيت باكثر من دراسة من نقاد كبار وشخصيات متميزة مثل دكتورة اسماء غريب ومنير مزيد وإبراهيم حمزة …لكننا هنا ننشر دراسة دكتور مصطفي عطية جمعة …فماذا قال ؟؟!!!

الإحتماء بالهويةالحضارية ضد العجز والهوان

د/مصطفى عطية جمعة

///////////////////////

” حسن حجازي ” نموذج للمثقف الجاد ، الذي يعايش قضايا الوطن والأمة، مساهما بسبلٍ عدة في العمل الثقافي العام داخل مدينته الصغيرة أو في المحيط الثقافي الكبير ، رافداً الحياة الأدبية بمشاركاته الفاعلة ورعايته للموهوبين ، وبما يجود من إبداع شعري ونثري وترجمات ، تحمل تميزا في التشكيل الجمالي، ورؤية طامحة للتغيير .

إنه نموذج لكثير من المبدعين ، في بقاع الوطن، وأنحاء الأمة ، الذين تمسكوا بالعيش في الأقاليم ، بعيدا عن صخب العاصمة ، وأضواء الحياة الثقافية ، فقد آثر أن يعيش في بلدته الصغيرة ” ههيا ” في محافظة الشرقية بمصر، يساهم في زيادة الوعي عبر عمله في ميدان التعليم ، ساعيا إلى التواصل مع أدباء العرب في أنحاء العالم عبر ” الإنترنت ” ، فيستكمل منظومة حياته الأدبية والثقافية بشكل حيوي ، مثله مثل كثير من المبدعين فرقتهم البلاد ونأت بهم الأقاليم، ولكنهم غنموا من الشبكة العنكبوتية الكثير، فتواصلوا مع أبناء الأمة من بيوتهم ، واستطاعوا أن يكونوا حياة ثقافية في الفضاء الإلكتروني ، حياة أساسها التواصل شبه اليومي والاطلاع على الجديد ، حاولوا أن يعوضوا سلبيات الحياة الثقافية الرسمية والأهلية بما فيها من شللية ، ومجاملات ، ومقاعد خاوية في الندوات ، وأيضا تغلبوا على مشكلة النشر ، فخرج المبدع من حسابات النشر الورقي : من محدودية المساحة المتاحة للنشر ، وأهمية مجاملة الصحفي الناشر ، وانتظار أشهر طويلة حتى يظهر العمل، هذا إن ظهر ، ولم يأت طارئ يوقف المجلة أو يأخذ دور المبدع لحظوة أو واسطة أو مصلحة عاجلة للناشر .

بات ” حسن حجازي ” اسما معروفا في المنتديات الأدبية الإلكترونية ، وسعى إلى تطوير ذاته الإبداعية باقتحام أحد الميادين الشاقة وهو ميدان الترجمة ، وله ترجمات غاية في الروعة لشكسبير ، وشعراء المدرسة الرومانسية الإنجليزية.

يمثل ديوانه الذي يحمل عنوان ” في انتظار الفجر ” ، مشروعه الشعري بشكل عام ، حيث بدأ حياته الأدبية بديوان ” عندما غاب القمر ” عام 1981م ، وديوان “حواء وأنا ” عام 2007م ، أما هذا الديوان فقد صدرت طبعته الأولى عام 2003م ، وها هو يعيد طباعته للمرة الثانية ، مزيدا ومنقحا الكثير من قصائده، وبالنظر إلى منتجه الإبداعي خلال ستة وعشرين سنة ، وأيضا ما بين صدور الطبعة الأولى والثانية من هذا الديوان – موضع درسنا – يجد تطورا لافتا في البناء والتشكيل الجمالي ، مع الحفاظ على ثوابت الذات ، والاعتداد بهوية الأمة حضاريا وثقافيا ، واستشفاف مستقبلها رغم خضم السواد الذي يكنفها . وهذا جلي في العنوان ، الذي وقف عند دلالة الفجر / الأمل ، وتكاد تكون نصوص الديوان تحمله في جلّ طرحها . إن رؤية حسن حجازي / الشاعر / أنه جعل مشروعه الشعري ساعيا لاستنهاض الأمة ، والذود عنها، في قضاياها المصيرية ، أو همومها المستجدة ، ونطالع هذا في قصائد تلامس هموماً سياسية متقلبة في دفاترالأمة والوطن، وما أكثرها !

نجده في إهدائه ، يجمع المرأة ، والوطن ، فالمرأة لا يخص إنسانة بعينها ، بل جعلها مصرية عربية ، بكل ملامحها ، يقول :

كل ُ امرأةٍ فى بلدي

هى ملهمتي

هى أمى

هى أختي

هى أمٌ لولدي

أو أبنتي .

وهذا المحور الأول في الديوان ، إنه المرأة ، ولكن المرأة لن تكون ذات خطاب رومانسي ، بل خطابا حاملا الفكر والرؤية ، وهذا تطور في البنية والخطاب الشعري لديه ، فقد تجاوز المرأة / المحبوبة ، إلى المرأة / الرمز ، كما سنرى بعدئذ في العديد من القصائد .

وجاء النصف الثاني في الإهداء موجه إلى الحلم / الأمل ، يقول :

إليهِ

أينما حلَ

وأينما كان

ننتظره

مع إطلالة ِ كل فجر !

وهذا الفجر / الحلم / الرؤية – الذي حملتها القصائد – حلم بالخلاص والعزة والنصرة ، ونلحظ في المقطع السابق تركيبا لغويا يلامس عنوان الديوان ، معبرا عن وحدة عضوية ووشيجة لفظية .

عند الوقوف عند رؤية النصوص ودلالاتها ، نلحظ أنها تمثل الوجه الآخر للرؤية العروبية الأممية التي حملها الديوان ، وهذا ما يطالعنا في قصيدته الأولى التي حملت عنوان ” أكانت تدري ” مهداة لولادة بنت المستكفي ، ويصاب العقل بالدهشة حينما يجدها تتجاوز المعارضة التقليدية للنونية الشهيرة لابن زيدون إلى خطاب شعري بضمير الغائب عنها ، فتصبح المرأة / المحبوبة ، رمزا للأمة المغيبة بكاملها ، في إسقاط واضح على أحوالنا المعاصرة ، فهل كانت ” ولادة” تعلم أن فارسها الزيدوني يمكن أن يبيعها . يقول :

أكانت تدري

وهى وادعة ٌ

تنتظرُ حلما ً

أحمدياً زيدونياً

أنَ شاعرها

أنَ فارسها

قدم َ صكَ اعترافه ِ للنخاس

مع أول ِ لطمة ٍ

جاء أول المقطع بصيغة الاستفهام ” أكانت تدري ؟! ” ، وهو نفس عنوان القصيدة ، وهو أيضا الرابط – التركيبي – بين مقاطع النص ، فالقضية تتصل بالأمة الآن ، هل هي على علم بما يحاك لها من مؤامرات ؟ وأن مَن تظنه من قادتها وفيا ، صار عبدا للنخاس بمحض إرادته . إنها أقسى حالات الإذلال ، فالإقرار بالعبودية والتسليم بها ، يعني ذل الهزيمة دون حرب ، لا شرف الهزيمة بعد قتال ، وهذا واقع الآن، وما سعى إليه شاعرنا ، فقد استقصى مأساة العرب ، في جنبات البلاد ، ممعنا في الحلم المجهض ، فيقول :

أكانت تدري

أن عاصمة َ الخلافة

أفترشها الجراد ُ

فأمست كالقطة ِ

تأكل ُ أولادها

هنا إشارة إلى سقوط بغداد ، التي احتضنت الخلافة العباسية قرونا ، في عنفوانها ووهنها ، ولكنها كانت علامة الوحدة الضائعة الآن ، ونلحظ أنه لجأ إلى تشبيهين شديدي القتامة : فالمحتل الأمريكي كالجراد ، بجحافله وهمجيته ، مثله مثل الجراد لا يفرق بين أخضر ويابس ، فقد أذاق العراقيين الهوان والقتل ، وحسبما هو معلن أمريكيا ، فقد قتل ستمائة وخمسون ألف عراقي منذ الاجتياح الأمريكي ، إذن يكون كالجراد يفترش المساحات الخضراء ، ويغطيها بسواده الكئيب ، أما واقع الشعب العراقي في أرضه ، فقد أصبح قطة في أشد وحشيتها عندما تأكل أبناءها جوعا . ويظل السؤال ، ولكنه بصيغة الاستنكار لا الشجب :

أكانت تدري

أنه ُ قد ولى زمن ُ السيف ِ

وزمن ُ الرمح ِ

وزمن ُ القوس ِ

وأنَ الفروسية َ بلَلَها دمع ُ الكبرياء

فى انكسارِ الراية

فى عصرِ الخوف ,

تفضحها حرب ُ الفضائيات

حيث يؤكد الشاعر على مبادئ العزة والنصرة ، مذكرا بأسلحة ومبادئ العربي القديم ، وأسباب نصرته : الرمح ، القوس ، السيف ، الراية ، وأخلاق الفروسية ، فهل هي إدانة للهزيمة ؟ أم كفر بكل الدعوات الاستسلامية والتشدق بأمجاد زائفة ، وعنتريات الأنظمة ؟

وفي هذا النص ، تتلاقى المرأة / الوطن ، والوطن / الأمة ، والأمة / الشعب، والشعب / الأمجاد ، والأمجاد / التاريخ والفروسية . هذه الثنائيات ، لا تقف عند حدود معينة ، بقدر ما تصنع مزيجا من حال الأمة الآن ، حالها مأزوم ، رغم تاريخها العريق ، مفتقدة قائدها ، ساخرة من دعايات فضائيات الأنظمة .

نفس الهاجس ، يظل مسيطرا عليه وهو يخاطب المحبوبة / الأنثى ، يقول في القصيدة التي حمل عنوانها غلاف الديوان:” في انتظار الفجر ” :

لم اكن أعلم ُ أنَا خُلِقنا

بزمن ٍ تناسى

لون َ الحقيقة

ارتوى ثدي الخطيئة

الصدقُ فيه ِ كم احترق !

لم أكن أعلم ُ أني

و أبناء ُ جيلي

سنعبرُ حلماً َ

فوقَ ِ الريح ِ

لبحيرات ِ المحال ِ

إنه يدين الزمن ، ويبكي على وجوده في جيل منكسر ، وفي المقطع السابق ، تشف ذاته ، وترتفع لمصاف الفلاسفة ، فالحقيقة صارت لونا ، واللون مفقود، والصدق بات خامة مادية ، وحُرِقت ضمن ما حُرِق ، والجيل ممزق بين حلم مستحيل الحدوث ، إنه يدين في هامش النص الرؤية الرومانسية التي حلم بها جيل الستينيات ، هؤلاء الذين تشبعوا بالقومية وشعاراتها ، وسرعان ما اكتشفوا زيفها واكتووا بلهيب السقوط .

نتوقف في المقطع السابق عند بنيته التشكيلية فالزمن : ” تناسى لون َ الحقيقة، ارتوى ثدي الخطيئة ” لقد أنسنَ الزمن ، وجعله مشرَّبا بالنسيان مستخدما لفظة “تناسى” والنسيان هنا حالة مرضية ، لا وقتية ، فقد قبل الإنسان العربي أن يشرب الخطيئة إلى درجة الارتواء ، أي الثمالة ، وفعل الارتواء يشي برغبة الإنسان في الشراب والشبع ولو كان منبع اللبن هو الخطيئة ، فالنسيان يجعل صاحبه متخبطا تخبط الممسوس ، وهذا ما صاغه محاولا التماس العذر لأبناء جيله : ” لم أكن أعلم ُ أني و أبناء ُ جيلي سنعبرُ حلماً َفوقَ ِ الريح ِلبحيرات ِ المحال ِ ” ، فنحن لا نملك من واقعنا الذي هو أكبر منا إلا أن نحاول ، والمحاولة كما يرى شاعرنا حلم فوق ريح ، والريح فوق بحيرات المستحيل ، إنه سراب فوق سراب ، لا يكاد الرائي يرى منه شيئا ، اللهم إلا جسده ، وهذا ما يؤكده بقوله :

خسرت ُ الرَهان

فانتحرَ طيري الأخضر

واسودت فى عيني الشمس

بين َ سكون ِ الرمز

تحت َ نيران ِ العجز

من خيول ِ الفُجَاءة

تتابع الرموز : الرهان الخاسر ، الطير الأخضر ، الشمس المسودة ، النار العاجزة ، خيول الفجاءة ، وهي في مجملها تجمع المادي اللوني ( الشمس ، الأخضر ، السواد ، النار ) بأفعال موضحة العجز ( خسرت ، انتحر ، اسودت ) فنتأمل في النهاية المقطع كلوحة تشكيلية أقرب للسيريالية ، تنبض بيأس وأسى. وبالنظر لتاريخ كتابة هذا النص ( 1982م ) ، وإصرار الشاعر على نشره في ديوانه مع نصوص أخرى تعود لسنوات خلت في العام ( 2008م ) ، دلالة على أنه متمسك برؤيته ، رغم تتابع السنين ، لأنه لم يجد جديدا ، فهل تجمد الماء ؟ أم لازلنا نسبح في بحيرات المحال ؟

وفي قصيدة ” دوماً أنتِ بقلبي ” نجد القضية الفلسطينية حاضرة ، كما هي حاضرة في كثير من نصوص الديوان ، ويهدي هنا القصيدة إلى (الشاعر الفلسطينى الصديق…منير مزيد ) ، ودون أن نتعرف علاقته الإبداعية بالشاعر ، ومدى صداقته ، يبقى الفلسطيني حاضرا بقضيته ، ويمزج القضية بشخص الصديق وشعره ، في توحد ما بين الشاعر والإنسان والقضية ، قضية العرب ، يقول :

كلما هطلَ المطر

ليروي حقولَ الياسمين

كلما هلَ القمر

وداعب َ ليلَ العاشقين

أشتاقُ إليك ِ

ويعذبني الحنين

لرشفةِ ماءٍ

تروي جفافَ عمري

فتعبير ” جفاف العمر ” إشارة إلى أزمة جيل شاعرنا ، حيث افتقد الجيل المبادرة، واكتفى بحزن يضفيه على حالنا ، ولكن عندما يجد القضية الفلسطينية حاضرة ما في شخوص أبنائها ، ومقاومتهم ، يسترد بعضا من نضارة عمره ، ولننظر إلى دقة الألفاظ المستخدمة في هذا المقطع ، إنها الماء وما يدل عليه ، في مواجهة الجفاف العمري ، فالماء في الألفاظ : ” هطل المطر ، يروي ، رشفة ماء ، تروي جفاف العمر ” ، أي أن الماء رمز للفعل الإيجابي ، والأمل المنتظر ، وهذا ما يجده في المقاومة الباسلة . وهو ما دفعه لإدانة الفرقة الآنية بين فتح وحماس في فلسطين ، مناشدا محمود عباس رئيس السلطة ( فتح ) في الضفة الغربية ، وإسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين ( حماس ) في غزة ، مناشدا إياهما الوحدة، بخطاب شعري يقترب من المباشرة الموظفة ، حرقة لتمزق ما تبقى من الوطن الفلسطيني ، ولا يعلم أن الفرقة ليست منهما قدر ما هي انعكاس لمؤامرات ، وما هما إلا وجهان ضمن وجوه تتحرك على الساحة ، يقول في قصيدة ” نريد فلسطين ” مخاطبا الأشلاء العربية الممزقة في العالم ، قاصدا تشتت الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة في البقاع :

تبحثُ عن هوية ٍ

عن حلمٍ عن وطن ,

نحسبه ُ جنة ً للخلد ِ

فإذا بهِ أرض ٌ للخوف ِ

إنه يؤكد على أننا كنا نعيش في زيف كبير ، سمي حلما ، ووطنا ، ولكن الواقع كان أرضا للخوف والسجن والموت بلا كفن . هنا إلحاح على إدانة الحلم الزائف الذي روجت له الأنظمة ، مشيرا إلى حلم حقيقي كامن في أعماق الذات العربية، نابع من هويتها الحضارية وثقافتها الدينية ، وهذا ما يستدعي الخطاب المباشر إلى زعيمي القضية الآن :

يا زعماء فلسطين

سؤالي حزين

نقول ضاعت القضية

توارت الهوية ؟

ويقصد بالهوية ، الروح العربية الإسلامية التي غابت عن جوهر القضية تحت شعارات ظاهرها خير ، وباطنها سم ، وحاملها أفّاق ، وهذا ما يلح عليه في قصائد حملت رؤيته صريحة مثل : ” الأقصى حزين ” ، ” مكان في الذاكرة ” ، “على أعتاب الحلم ” وغيرها .

لعل من أبرز ملامح الرؤية التشكيلية الجمالية في الديوان أنها تتضافر مع الطرح الفكري ، والإلحاح على العودة إلى الهوية الحضارية للأمة ، لذا ، يستعين دائما بالعديد من الإشارات الرمزية إلى أبطال ووقائع وأحداث وحكايات . كما في قصيدته الأولى عن ابن زيدون ومحبوبته ” ولادة ” ، مذكرا القارئ بتاريخ أندلسي حافل بالعزة والحضارة الزاهرة ، وهي في كل الأحوال ممثلة لزمن من أزمان العزة للمسلمين ، فنتأسى على يتم الحقبة الأندلسية وضياعها في التاريخ الإنساني عامة وتاريخ الإسلام خاصة ، فهل هذا وجه آخر للمأساة في فلسطين والعراق ؟ وهل يمكن أن تكون الأندلس المأساة مكرورة في تاريخنا المعاصر؟

إن دأب الشاعر في هذا تشكيلاته الجمالية استدعاء رموز عدة تحمل ملامح من الهوية الثقافية ، مع إعادة توظيفها في السياق النصي ، يقول مخاطبا المحبوبة، مذكرا ببعض الموروث الحكائي العربي، وهي حكاية الشاطر حسن وست الحسن, وقد رويت مرات في السير الشعبية العربية، وأضيفت إلى بعض طبعات ألف ليلة وليلة في عصور متأخرة زمنيا ، يقول :

لأني ، وأنا الفارس القادم

دوما ً على جناح ِ الريح ,

عندهم , بلا ثمن !

لأني أنا

المنتصر دوماً

والخاسر ُ دوما ً

لأنكِ أنتِ ستُ الحسن ِ

وأنا الشاطرُ حسن !

يضع نفسه في مكانة الفارس ، بأخلاق الفروسية ، في زمن باتت هذه الأخلاق مهجورة لدى القادة ، مدانة لدى الساسة ، فلا يجد سوى التذكير بأن هذا الفارس هو في أعماقه الموروثة ، من زمن الشاطر حسن ، وأن الحبيبة المبتغاة ليست أنثى عادية ، بل هي ست الحسن المشاطرة الفارس / الشاطر حسن ، آلامه وأحلامه ، وهو يلح على لفظة الريح ، التي مرّ استخدامها من قبل ، بدلالة الاستحالة في زمن العجز ، وهذا دال على تواتر الرؤية ، وانسجامها اللفظي والتركيبي في جنبات النصوص . ويقول أيضا :

وأنا شهريار الجديد

محرر آلاف العبيد

محرر شهرزاد !

إنها مجرد إشارة لجوهر حكايات ألف ليلة ، ولكن شهريار لم يعد مجرد ملك مستمع ومستمتع للحكايات ، بقدر ما تحول إلى فارس إيجابي الحركة ، فلن يقتل الجواري والعبيد ، بل يحررهن ، وسيحرر شهرزاد الأنثى ، بعدما امتلكت رؤية التغيير وفعله ؛ إنها إعادة توظيف وإنتاج للدلالة الحكائية الموروثة . وهذا ما نجده في إشارات عدة أخرى ، حيث يقول :

فنمضي بغيرِ جذور

تتقاذفنا الريح

لا ندري أين !

صحا بقلبي السندباد

أتهيأ للرحيل

فالسندباد شخصية عربية معروفة برحلاتها ومغامراتها ، ويكتفي شاعرنا هنا بدلالة الرحيل للسندباد البطل ، حيث يجد أن الرحيل ملاذ له من زمن لا جذور فيه للمرء ، ولا هوية في زمن تداخل الهويات وتنازع الثقافات ، وتظل دلالة الريح حاملة الاستحالةوأيضا الفعل القهري للبطل الرومانسي . ويقول :

لا عنترة

ولا سيف بن ذي يزن

ولا طارق بن زياد

ولا صلاح الدين !

مجدٌ مضى

فى القلب لم يزل

أريجه ُ على مر السنين !

إن الإلحاح على استحضار أبطال العرب بدءا من العصر الجاهلي بذكر عنترة العبسي بكل فروسيته ، ثم سيف بن ذي يزن أحد أبطال السير الشعبية العربية الشهيرة ، وطارق بن زياد فاتح الأندلس ، وصلاح الدين فاتح القدس ومحررها، في إشارات تكتفي باسم البطل ، تاركة القارئ يسترجع قصة كل بطل من هؤلاء على حدة ، ولكن علينا أن نعيد النظر في اختيار هؤلاء تحديدا ، فكل منهم يشير إلى قضية ألح الشاعر عليها : فصلاح الدين / القدس ، وطارق بن زياد / الأندلس، وعنترة / أخلاق الفروسية ، وذي يزن / محبة الجماهير العربية له لأنه موحدها ومحررها ، إنه أريج تعمق الصدور ، واختزنته الذاكرة .

وهذا ما أوضحه تفصيليا في قصيدة ” صلاح الدين ” ، حيث ألح على استدعاء البطل / الفارس ، يقول :

لا تسلنى عن صلاحِ الدين

ولا تسلنى عن حطين

قبل أن تصبح َ أنت َ

وأصبح ُ أنا صلاح الدين

إنه يؤكد على الفعل الإيجابي : للذات الشاعرة ، والمتلقي لها ، فصلاح الدين ليس فردا ، إنه رمز لأمة ، وحقبة توحد الشعب فيها وراءه ، وكانت نفسية الشعب مغذية للبطل ، ومنتجة له ، فكم من العظماء جاؤوا في حقب لم يجدوا من شعوبهم إلا صدودا وتهاونا وكسلا .

وكما يذكرنا بالبطل الفردي ، يذكرنا بالجنود ، فيقول في قصيدة ” هنا بيروت

هم جند ُ خيبر

هم جند ُ بدر

جند القادسية

واليرموك !

، نعم فلا قائد فذ دون جنود أفذاذ . و نفس التوظيف يحدث في إشاراته لقصة يوسف عليه السلام ، مخاطبا المحبوبة :

كنت ُ عزمت ُ أن آتيكِ

بالأقمار السبعة المزروعة ِ ورد

أن آتيكِ ببقراتِ يوسف الِسمان

لترعى حقول الحنطة عند الشط

لكنى أأسفُ يا حبي

المحبوبة هنا الأنثى ؟ أم الوطن الذي يعاني العجز ، ورغيف الخبز؟ إنه يعيد التذكير بيوسف الصديق ، الذي عاش في بر مصر ، وكان سببا في إنقاذها من مجاعة

سبع سنين متتالية ، ولكنه يحلق بالمحبوبة / الوطن إلى آفاق النجوم ضمن طريقته في استدعاء الموروث بإشارة يسيرة ، مع مزجه بالروح الشاعرة، وهنا يستخدم الرقم ” سبعة ” نعتا للأقمار المزروعة ، إنها صورة تجمع السماء بالأرض بالحلم ، وهذا ما يعطي دلالة الاستحالة ، فيؤكدها بالاعتذار لأن العمر أقصر – بالفعل – عن تحقيق الحلم ، فما أصعبه ! ويعيد الإشارة إلى يوسف علي فعمري أقصر من نول الحلم

هل ه السلام في قصيدة الأسير ، حيث يقول :

ويوسفُ أنا ما زالَ نقياً

ما زال نبياً

فى زمن ٍ بغير نقاء!

إنه يخاطب يوسف الذي عاش في مصرنا العزيزة ، وملأ أرضها نورا وهداية، وخيرا ورخاء ، فتتوحد ذاته الشاعرة مع أهم ما في رسالة الأنبياء وهو النقاء، الذي تلاشى من حياتنا ، ولكنه الشاعر / الفارس / النقي . ويشير إلى قصة قابيل وهابيل فيقول في قصيدة “رسالة من قابيل” :

يسألني الغراب ُ عن ذنب ِ هابيل

وتسألني التفاحة ُ عن حواء

وأجيب ُ بأنَ الخريف َ قد أتى

على شجر ِ التوت !

إن النص لا يحكي القصة ، بل يحاورها ، فالقصة توضح بجلاء كيف أن الإنسان يأكل الإنسان ، وهذا في بداية الخليقة ، وكان البشر إخوة ، وهنا يكون قابيل مرسلا للرسالة لكل البشر ، لأنه الجاني ، ولا يعرف هابيل أي ذنب جناه إلا طاعة مولاه ، وتظل حواء الأم ثكلى ، تعاني خريف العمر ، وألم تمزق أمة البشر في بداية تواجدها الأرضي .

إن تجربة حسن حجازي الشعرية تحمل نبض الأمة ، وتنطلق من موروثاتها وهويتها الثقافية ، تنفعل بكل أتراحها ، وتدين عجزها ، وهو يعترف مرات ومرات أن العجز منا ، لا من قهر عدونا لنا ، وتلك هي الأزمة .

د/مصطفى عطية جمعة

مبدعو مصر

مبدعو مصر